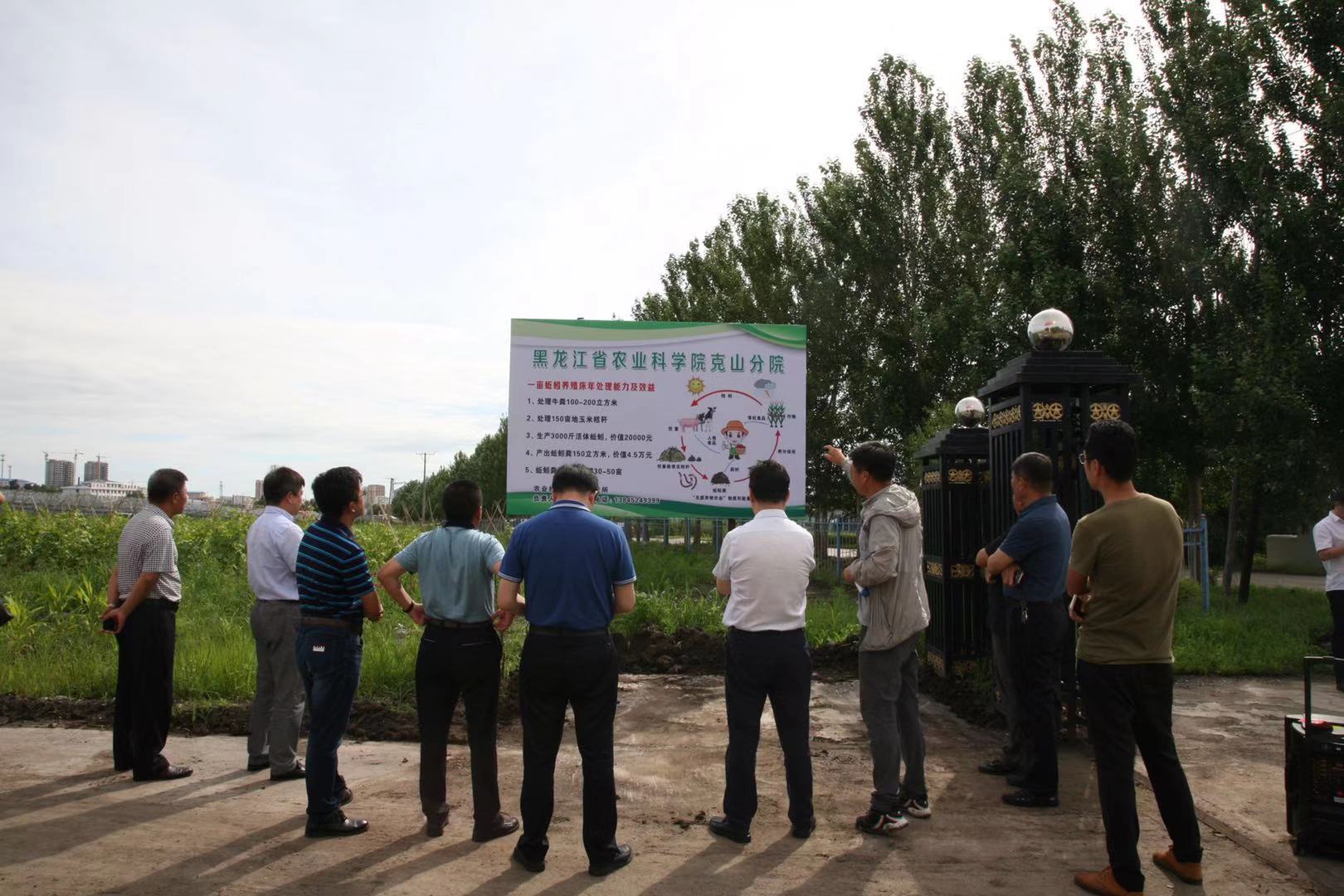

克山分院召开“蚯蚓经济”产业链条现场观摩会

——蚯蚓种群消解粪便、秸秆技术示范与推广

为深入贯彻落实省农科院关于乡村振兴战略的工作方案,有效发展绿色农业经济,建设最美乡村。随着种植业和养殖业的发展,作物秸秆和牲畜粪便给生态环境带来了巨大压力,2018年克山分院农业机械化耕作研究室开始通过改进蚯蚓养殖技术、秸秆粪便处理技术,设立了蚯蚓消解基床10亩,年消解牛粪1000吨,处理1000亩地的玉米干秸秆,产出蚯蚓粪500吨,蚯蚓17.5吨,现已经设置包括西瓜、香瓜、大葱示范棚3处,取得了良好的示范效果,形成了一套绿色农业经济循环系统。

7月23日,分院召开主题为“蚯蚓经济”产业链条现场观摩会,省农科院总农艺师闫文义带队专家团13人、市县农业行政部门及科研主管部门、畜禽养殖企业负责人、蚯蚓养殖合作社及养殖户共计70余人参会。会议主要包括北方蚯蚓养殖技术示范、蚯蚓采收现场观摩、蚯蚓粪改良示范田展示,“蚯蚓经济”技术与内容讲解以及示范点作物品鉴四个部分。

![]()

土壤改良的“蚓路人”

蚯蚓被称为“生态系统工程师”。它通过取食、消化、排泄和掘穴等活动在其体内外形成众多的反应圈,蚯蚓生物活动可以增加土壤中的团粒结构,提高土壤保肥、保水、供肥能力,改善微生物种群组成结构,解决土壤板结、盐碱化等问题。克山分院机械化耕作研究室通过两年的示范研究,设置了西瓜、香瓜、大葱3处示范棚,每亩施蚯蚓粪5m³,无添加任何其他化工肥料,蚯蚓粪有机质颗粒细小,表面积提高100倍以上,从而提供更多让土壤与空气接触的机会,从根本上缓解土壤板结问题,提高作物的综合抗性。

一条蚯蚓“吃出”循环产业链

分院机械化耕作研究室主任徐洪岩向大家详细解说关于蚯蚓绿色农业经济循环体系,通过回收农村废弃秸秆、畜禽类粪便进行蚯蚓养殖,利用蚯蚓的养殖技术实现废弃物转换闭环,既改善了农村环境又产出了有机肥料,减少了秸秆、粪便对区域环境的污染,同时产出的蚯蚓经济效益可观,形成的蚯蚓粪又是非常好的有机肥料,能够有效改良土壤,生产出绿色有机农产品,形成一个循环产业链,这对周边农民脱贫致富,改善农村环境,处理秸秆压力有积极的作用。目前,克山县周边村屯村民多次慕名而来,想要通过养殖蚯蚓来提高经济收入,解决农村禽畜粪便的环境问题。分院专门为前来参观学习的农户开展专题讲座,发放蚯蚓养殖技术明白纸,农户纷纷表示不虚此行。现场会上,闫文义总农艺师表示蚯蚓消解粪便、秸秆技术是完全可行的,成本低且容易学习,投入较小、产出可观,这项技术对农民增收是很好的途径,同时,又能够有效解决农村的粪污和秸秆问题,对于建设最美乡村大有裨益。

秸秆养殖蚯蚓与生态农业

以玉米秸秆为例,每亩地产出干秸秆0.4-0.6吨,一亩地的蚯蚓基床每年可以处理100亩地的玉米干秸秆和100吨左右的牛粪,产出蚯蚓粪50-70m³的蚯蚓粪。建设一个面积为10亩地的蚯蚓处理基地,每年可以处理1000亩左右的玉米干秸秆。分院邵立刚院长在与大家交流的过程中指出,蚯蚓饵料是通过将秸秆与牛粪按照1:1的比例混合发酵形成的,牛粪、猪粪以及玉米秸秆成本较低,产生的经济效益较高,又能有效处理废弃秸秆,为振兴乡村经济减少压力。

在现场会上,闫文义总农艺师对蚯蚓种群消解粪便、秸秆下一步的技术研究给出了建议,指出该项技术主要针对粪便处理、秸秆消解以及土壤改良方面的瓶颈问题开展深入系统研究,强调要把相关技术逐渐细化、熟化,争取立项支持,并积极进行技术推广,带动周边村屯脱贫致富,激发乡村振兴的内生动力,谱写新时代“乡村美、产业兴、农民富”的新篇章。